Ils avaient travaillé longtemps du côté du Chenit, logeant tour à tour dans des baraques ou dans des appartements à loyer modéré, quelque vieille maison des Piguet-Dessous. C’était devenu là-bas un peu le point de ralliement de toute cette communauté.

Et puis, pour des raisons que l’on ignore, ils étaient venus travailler à ce bout de La Vallée, en particulier dans les forêts du Petit Risoud.

Petit Risoud, précisons ce terme assez mal défini. Prenez le Poteau, et regardez contre la France. A votre gauche, du côté de la borne n° 103, vastes forêts montantes en direction du Grand Crêt, c’est le Petit Risoud, en opposition avec le Grand Risoud que l’on trouve essentiellement sur la commune du Chenit et dont la pente s’estompe à l’ouest. A votre droite, contre Vallorbe, c’est encore le Petit Risoud, mais on dit aussi le Crêt Cantin, en référence à une sommité pourtant sans aucune importance, altitude 1136 m, située sur l’alpage du Chalet des Plans.

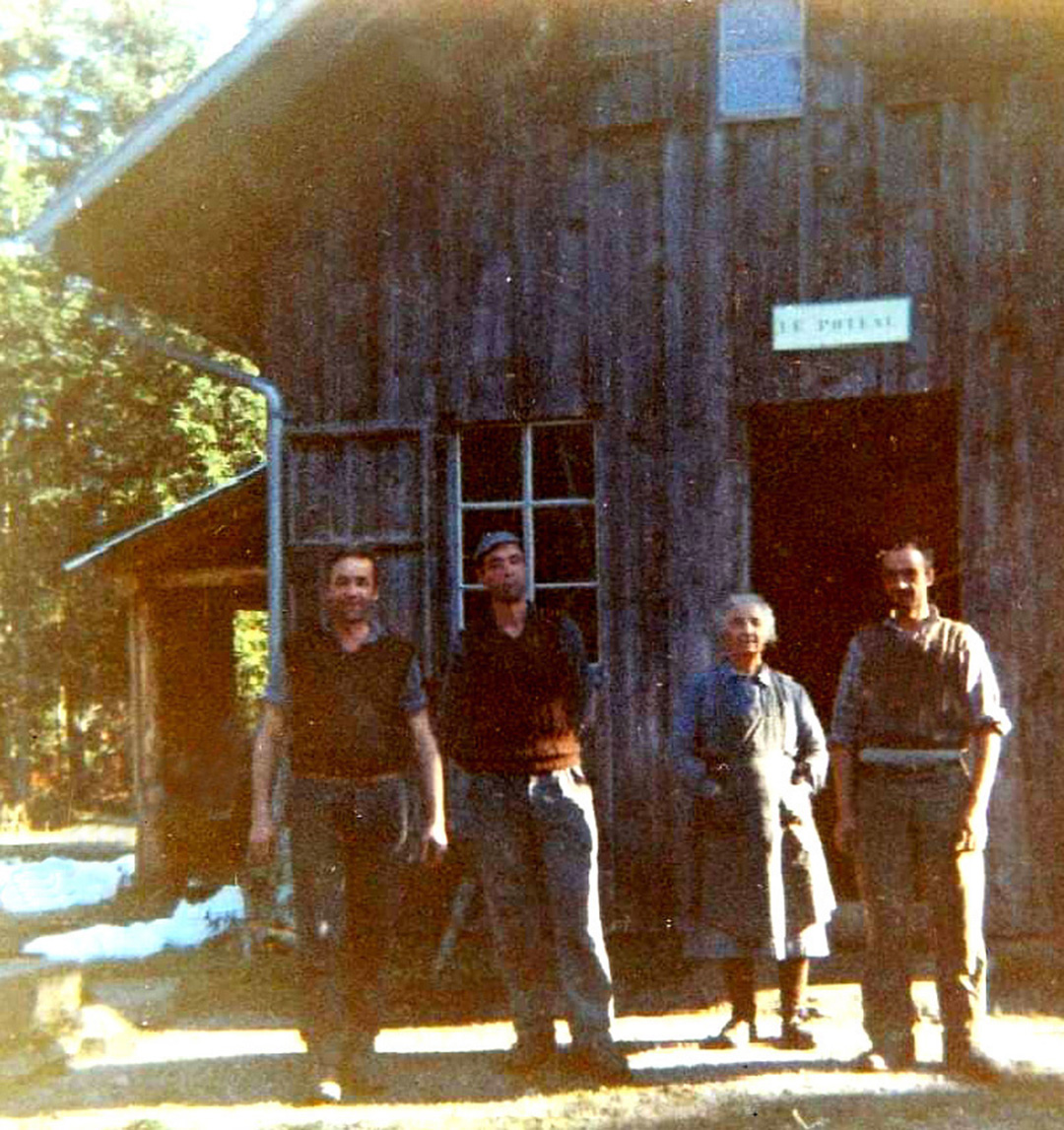

Ils étaient à nouveau tous avec le statut de saisonniers. Ils travaillaient pour l’Etat de Vaud, donc il n’y avait aucune difficulté à loger dans une cabane appartenant à ce canton, celle du Poteau en particulier.

On se pose ici la question de savoir quand celle-ci fut construite. Si cela avait été pendant la dernière guerre mondiale, afin de loger les soldats qui patrouillaient dans cette zone clé de la frontière, en renfort du personnel des douanes, ou quelques années déjà avant ces tragiques événements?

Toujours est-il que la cabane n’est dotée d’aucune étoile! C’est un baraquement des plus primitifs, tout en bois, avec trois parties, l’une pour d’autres utilisateurs, le dortoir au milieu, et la cuisine, si l’on peut dire, côté est. Tout est au plus simple. Et les entre-saisons y sont rudes, quand il faut refaire du feu sitôt que l’on est rentré du travail en forêt. A cet égard on se demande comment procèdent nos bûcherons. Car on les sait sans véhicules, et il y a le matériel, pique-nique dans le sac à poil sur lequel on fixe aussi la serpe et la hache, tourne-plot à te martyriser les clavicules, tronçonneuse qui vous fait son poids et vous arrache l’épaule quand vous la déplacez sur de longues distances. En plus l’huile et la benzine. Il est quasiment certain qu’ils laissent tout ce matériel sur place, caché sous des branches ou des écorces, sait-on jamais. Bien que le Petit-Risoud, et son fouillis de laisines, de pentes, de dépressions diverses, ne soit pas très couru, et que l’on n’y rencontre guère que quelques champignonneurs à l’occasion, ou un douanier en inspection, plus bien entendu les gardes forestiers de l’Etat ou l’ingénieur. La distance à franchir, donne à vue de nez, peut-être de trois à quatre km. Il faut donc pas loin de trois quarts d’heure déjà pour se rendre sur place, avec une fatigue d’autant plus conséquente en fin de journée. C’est là un travail rude, alors même qu’en plus les conditions atmosphériques peuvent être médiocres voire exécrables. Mais on le sait, ces hommes-là, ces Bergamasques, ils sont solides, malgré qu’ils ne soient d’aucune manière ces grands gaillards que l’on imagine, plutôt râblés, mais musculeux, et surtout endurants. La fatigue ne leur fait pas peur. Ils vous font des journées à vous tuer un homme ordinaire.

On est quand même content d’arriver à la fin du jour à la baraque. Mais jamais le repos n’est tout à fait complet, car on enchaîne même le travail de la semaine avec le samedi. Reste juste le dimanche où l’on procède à la lessive, pour enfin aller rejoindre, on le suppose, la civilisation et retrouver d’autres bûcherons ou manouvriers de la contrée. Et puis il y a aussi la messe du matin pour laquelle on se rend à la chapelle du Pont. Celle-ci a été construite en 1959.

Quelle rude vie que voilà. Cela décide enfin après des années de ce type d’habitat, les trois frères à faire appel à la mama qui jusque là est restée au pays.

La mama, veuve depuis des décennies, toute seule dans sa vieille maison de Cavaglia, comment refuserait-elle de venir en aide à ses fils? Elle répond à l’appel. Ainsi lors de la saison prochaine, elle ira avec eux. Ils feront le voyage tous ensemble. Et c’est elle désormais qui tiendra la maison, c’est-à-dire plutôt la cabane. Les conditions restent à peu près les mêmes, mais enfin, elle, restée dans celle-ci à faire le ménage, eux à se fixer désormais uniquement sur leur travail, la situation s’améliore. On est en famille en plus. On a une maman. Et l’on sait surtout que le soir, les lieux seront chauffés et accueillants et que le repas, souvent de la polenta, sera bientôt prêt. Avec en complément du sacré bon fromage que l’on est allé acheter à la laiterie des Charbonnières. Du vieux gruyère. Un quart ou un cinquième à la fois. Du deuxième choix. Que le père du soussigné réserve à ces Bergamasques. De bons gaillards et de super-clients pour liquider ces pièces qui ne vont pas trop bien. Et c’est donc un pas de géant vers une existence plus ou moins normale que l’on fait, afin d’oublier au plus vite celle de bagnard que l’on a connue jusqu’ici.

Les Bergamasques hantent la forêt du Petit Risoud. Ils y bûcheronnent à tout va. On entend la complainte aiguë et énervante des tronçonneuses. Et si l’on passe assez près du chantier, on surprend le grand cri qu’ils font avant que la plante ne commence à verser, et puis le bruit sourd et violent lorsque celle-ci s’abat sur le sol.

Ils abattent et pèlent. Vous avez déjà vu écorcer un tronc par un Bergamasque qui connaît son métier? C’est impressionnant. La hache, tant elle coupe, condition sine qua non pour faire de la belle ouvrage, elle étincelle dans la lumière. Et puis vlan, elle longe le tronc et enlève une bande d’écorce longue de cinquante centimètres. Et ainsi de suite. Vlan, vlan, vlan. L’acier tinte parfois contre le bois, celui-ci se dénude, laisse à terre sa peau écailleuse. On voit donc le blanc du tronc, et vite le rouge de l’aubier. Les branches ont été coupées précédemment, à la tronçonneuse. On l’entend, celle-ci, s’activant sur le dernier arbre abattu, et l’on perçoit le bruit de la hache sur le tronc mis à terre, dans les feuilles et la mousse.

On ne s’arrête que pour les neuf heures. Pas les dix heures, car l’on s’est levé tôt et l’appétit se creuse déjà au milieu de la matinée. Alors on s’assied sur une souche sur laquelle on a mis un sac de jute dont l’on se ceint parfois lorsque les arbres sont en sève, et que celle-ci, quand vous travaillez le tronc, vous gicle parfois au visage mais surtout au niveau de la ceinture. On ouvre le sac à poil. On sort le pain et le fromage. Un coup de rouge, déjà le matin? On n’en a pas idée. Admettons que non, que ce ne soit pas bon pour l’énergie, que ça vous coupe trop les jambes. On pèle un œuf. On mange sans rien dire. On a peut-être déjà tout dit, dans la cabane. Ou on se réserve pour le soir. Et puis l’on recommence jusqu’à midi où l’on se restaure à nouveau. Une petite pause peut-être quand il fait un peu chaud. Et puis ça recommence. Et le soir, on vous a son éreintée. On ne lève plus qu’à peine les jambes. On sent son dos, ses genoux, on a les mains pleines de poix. On rentre. Et l’on retrouve la mama!

C’est là leur vie. Une vie de famille simple au possible. Une vie que l’on accepte mieux quand même. Et puis l’on ne paie au moins pas de loyer. On est aussi pas très loin du chantier, tandis qu’autrement, il faudrait faire comment? Apprendre à conduire, s’acheter une voiture? On n’y pense pas. C’est trop compliqué. On fait dans la tradition d’autrefois.

Et les années passent. Jusqu’à ce jour où tout sera changé, parce que l’on a construit sa propre maison. Que l’on s’est établi. Dans l’un des villages de cette commune. Car cette dernière, elle a pris la relève de l’Etat. Elle avait besoin de bûcherons. Et des bons. Elle leur a fait des offres alléchantes pour le terrain. Et puis la commune, elle savait que ces futurs employés, qui seraient désormais accompagnés de leurs épouses, ils avaient tout plein d’enfants. Et que tous ceux-ci, toutes celles-là, car il y a surtout des filles, pourraient aider à remplir l’école! Bref, beaucoup d’avantages. A tel point que nos bûcherons, ils ont fini par accepter et rester ici. Et qu’ils ont fait souche. Et qu’ils ne reposeront jamais plus tard pour leur dernier sommeil en Italie comme ils l’avaient peut-être imaginé autrefois, quand ils n’avaient pas encore décidé de partir.

Car c’est ainsi, quand l’on n’est jamais qu’entre deux pays. Encore un peu étranger quand l’on est ici, Suisse quand l’on est de l’autre côté de la frontière, dans ce pays montagneux et rude qu’au final ils ont eu le courage de délaisser.

R.-J. Rochat

1. Le logement dans cette baraque porte de 1960 à 1968 environ.