Il eut été étonnant que dans une vallée dont nombre des habitants se vouaient à l’horlogerie, une belle plume ne se soit pas donné la peine d’offrir un récit en rapport direct avec cette activité. Celles-ci fut celle du docteur Jaques Hofstaetter qui pratiqua dans la commune du Chenit dans les années soixante du 19e siècle. Mais qui était cet homme ? Auguste Piguet, en 1929, dans la FAVJ du 13 janvier, répond :

Jaques Hoffstaetter naquit le 5 septembre 1825 à Lauterbach. Fils d’instituteur, il fréquenta les écoles de la ville voisine de Soleure puis étudia la médecine à Berne et à Paris. En possession de ses grades universitaires, Hofstaetter pratiqua à Schnottwil dans le Bucheggberg, puis dans son village natal. C’est en 1858 qu’il vint s’établir au Sentier. Il fut pendant de longues années seul médecin dans la région.

Tout en se rendant chez ses malades, le brave docteur rêvait d’activité littéraire. Rentré le soir harassé de fatigue, rien n’aurait pu l’empêcher de coucher sur le papier les idées qui lui étaient venues en chemin. Il en résulta trois petits volumes de récits et nouvelles, édités dès 1863 par la librairie Huber.

Jaques Hofstaetter mourut à la cure du Sentier, après une courte maladie, le 6 janvier 1871. Il n’avait guère que 45 ans.

Trois semaines plus tard, lorsque les débris de l’armée de l’Est franchirent le Risoud, aucun médecin ne se trouvait sur place pour leur donner les premiers soins.

Les œuvres de Hofstaetter sont écrites en partie en bon allemand, partie en patois soleurois. Qu’il s’agisse de son canton d’origine ou de sa patrie d’adoption, c’est avec amour et perspicacité qu’il en peignit les paysages et les mœurs.

Nombreux sont encore à La Vallée ceux qui purent apprécier la bonhomie et le dévouement de l’excellent docteur. Notre Feuille d’Avis pense leur être agréable en reproduisant les parties essentielles de la nouvelle intitulée « Le premier horloger du Val de Joux. »

Qu’on ne s’attende pas à un chef-d’œuvre. La psychologie en est certes un peu courte. Ainsi, l’on s’étonnera à bon droit qu’il pût être question d’union entre un protestant de chez nous et une catholique d’outre frontière sans que l’autorité s’y opposât. Chacun sait que le Gouvernement bernois avait promulgué des ordonnances draconiennes rendant impossibles les mariages interconfessionnels. Les contrevenants étaient passibles de confiscation des biens et d’expulsion ».

Charmant pays et charmantes mœurs !

En fait, d’après les archives de la commune du Chenit, le docteur Hofstaetter, son nom écrit ou prononcé naturellement à toutes les sauces par nos Combiers de l’époque, comme par exemple Ofstetter, n’apparaît qu’en juillet 1860.

Il pratiqua aussi dans la commune du Lieu, au moins dès octobre 1861. Son statut y était le suivant :

On dépose sur le bureau une convention passée entre Hofstaetter, médecin au Sentier, et M. Le syndic Bonard, par laquelle le premier s’engage de faire deux tournées par semaine dans la commune (du Lieu) pour visiter les malades qui le réclament, moyennant la somme de 350 francs payables par trimestre et ses honoraires payés par les malades au taux qui avait été convenu avec MM. Lecoultre et Escher.

Lecoultre et Escher étaient les médecins pratiquant les années précédentes dans la commune du Chenit. La convention fut ratifiée. Travaillant pour deux communes, on peut facilement imaginer la tâche d’un médecin qui peut être amené à se déplacer sur plus de 10 km et par tous les temps. Ainsi, et au vu de son traitement modeste, le praticien sera augmenté de 100.- dès 1864.

L’homme fut peu stable quant à ses domiciles, se déplaçant du Sentier au Brassus en 1866, puis avec un retour au Sentier quelques années plus tard. Etabli au Brassus, au vu de son éloignement de la commune du Lieu, il ne renouvellera pas son contrat avec celle-ci. Néanmoins il proposait d’offrir ses services pour le cas où on le réclamerait dans la dite commune.

Ce bon docteur devait décéder au Sentier. Assez curieusement à la Cure, ce qu’a indiqué le professeur Piguet. Y fut-il accueilli lors de son agonie par le pasteur de l’endroit ? On ne le sait pas.

La chronique dit encore ceci. Que ce fut la veuve du docteur qui avait quelques notions de médecine qui s’employa au mieux à soulager les soldats Bourbakis affaiblis ou malades lors de leur passage à la Vallée de Joux les 1er et 2 février 1871. Et que d’autre part, alors que le médecin prenait des notes sur les mœurs et coutumes de nos prédécesseurs lors de ses tournées dans les maisons, d’aucuns se plaisaient à amplifier les faits voire à les déformer, ce à quoi notre docteur-écrivain se laissait prendre. De telle manière que l’on peut douter que les notes de notre homme puissent nous révéler la vie d’autrefois telle qu’elle était réellement.

En sa littérature bon enfant et naïve, il se tourna donc du côté de notre activité horlogère qu’il tente de décrire dans son ouvrage principal : Le premier horloger du Val de Joux, simple histoire du 18e siècle.

Auguste Piguet offre sa traduction dans la FAVJ à partir du 13 janvier 1927.

Notre premier horloger, chacun le sait, est Samuel-Olivier Meylan qui fit son apprentissage et obtint sa maîtrise dans les années quarante du XVIIIe siècle. Hofstaetter lui donne le prénom plus simple d’Olivier. Il va faire de celui-ci un génie, non dans la petite horlogerie, mais dans la grosse, avec la fabrication de pendules, première distorsion de la réalité.

Ce récit pourra être lu en consultant les numéros de janvier 1927 de la FAVJ sur le site Scriptorium de la Bibliothèque cantonale et universitaire de Lausanne (BC), ou en compulsant le site histoirevalleedejoux.ch,

secteur Contes et récits, no 152. Les protagonistes y sont notre horloger, son père Joseph Meylan,

Mme Bocci, maîtresse d’école, la première du Chenit selon une tradition erronée, le père Claude, habitant le Bois d’Amont, homme malin et intrigant, et Rosette sa fille, jolie comme un cœur mais du même bois que son père. Intervient aussi un jeune parvenu franc-comtois du nom de Lucien qui lorgne la belle à l’instar d’Olivier sérieusement épris de cette légère créature. Un peu en retrait, se découvre Amélie, la fille du pêcheur, cousine et amie d’enfance de notre apprenti horloger.

Le challenge, pour celui-ci, afin d’obtenir la main de la belle Rosette, est de faire son apprentissage d’horloger à l’extérieur de La Vallée. Ce fait acquis, ce n’est pas encore suffisant. Pour obtenir le mariage avec sa « fiancée » dont en fait il est le jouet sans qu’il puisse encore en prendre vraiment conscience, il doit construire un mouvement, soit horloge, qui devra marcher une année entière sans être remonté.

Notre amoureux s’incline encore une fois – on est très naïf dans ces bonnes histoires d’autrefois ! – et se remet à la tâche. Va-t-on enfin voir notre docteur-écrivain à l’œuvre pour nous révéler les secrets de sa fabrication, ce qui pourrait éventuellement constituer le cœur du récit ? Hofstaetter est-il suffisamment féru de mécanique pour traiter le sujet avec un réalisme qui nous surprendrait ? Au lecteur de juger.

Le lendemain il se mit à l’œuvre tout de bon. Il ne pouvait arriver à son but qu’à force d’essais ; mais il ne recula pas devant cette nécessité. Il transforma un morceau de laiton en roues de diverses grandeurs et fabriqua des vis avec du fil d’acier. Il avait besoin pour son horloge d’un nombre de rouages bien plus considérable que pour les horlogers ordinaires ; l’essentiel était de les faire marcher ensemble, ce qui ne lui suscitait pas peu d’embarras ; au milieu de ses tâtonnements, il lui arrivait de faire à telle roue une dent de trop et à telle autre une ou deux dents de trop peu. Les semaines et les mois se passaient à ce travail difficile. Il était soutenu par la présence d’Amélie qui s’asseyait souvent près de lui avec son ouvrage de couture et l’aidait de ses conseils. Comme elle avait servi longtemps chez un habile horloger, puis chez un facteur d’orgues, elle avait entendu chez ses maîtres bien des choses relatives à leur art ; elle les avait saisies avec intelligence et retenues fidèlement dans sa mémoire. Maintenant elle mettait ses bribes de sciences au service de son cousin dont elle suivait le travail avec intérêt. Elle faisait mieux encore, elle relevait le courage d’Olivier, et ranimait sa confiance dans le succès. Elle l’égayait par des récits amusants ou par quelque joyeuse chanson, lorsque la main de l’ouvrier retombait fatiguée sur l’établi.

On le devine, Olivier arriva au terme de son pensum et de sa création que l’on peut estimer avoir été faite ici à quatre mains ! Mais après avoir été en contact direct avec une cousine attentionnée, bonne et douce, aurait-il encore le courage de présenter son chef-d’œuvre à la si cruelle Rosette ? Et bien oui, Olivier reste aveugle et accueille chez lui l’intrigante qui a le culot, non seulement d’être accompagnée de son galant attitré, mais d’exiger de nouvelles conditions pour son mariage. Ainsi, pointant du doigt le chef-d’œuvre et prétendant que ce n’est guère plus qu’une pendule de la Forêt-Noire, elle souhaite l’emporter chez elle pour voir si dans une année le mouvement marchera encore !

On imagine bien qu’à la suite de ces nouvelles exigences, la trop belle histoire ne pouvait que s’interrompre. En conséquence les deux intrus sont chassés et Olivier, qui vient enfin d’ouvrir les yeux, il n’est jamais trop tard pour bien faire, épousera sa bienveillante cousine !

Une question titillera sans doute les lecteurs : et que devint la belle Rosette si définitivement éconduire par notre horloger. L’auteur répond :

Quant à Rosette, elle devint la femme de Lucien ; triste union à laquelle la fatalité s’attacha bientôt avec son bras de fer. Un an après leur mariage, Lucien fut condamné aux galères pour actes de fraudes et délits de contrebande, et Rosette entra dans un couvent de sœurs grises à Besançon où elle mourut au bout d’une année.

Pour mieux comprendre l’agissement de l’intrigante, il faut savoir, ce qu’écrit Hofstaetter, que les conditions du mariage entre elle et Olivier, avaient été imposées par son confesseur, un moine jésuite de réputation équivoque, proche parent de Lucien. Ce religieux avait représenté à Rosette qu’elle commettrait un péché mortel en se mariant avec un jeune homme de religion protestante, et qu’elle devait plutôt penser à épouser un gars du pays. On se rapproche ici pour la première fois de la réalité décrite plus haut par Auguste Piguet.

Et ainsi se termine cette histoire que l’on peut sans autre rattacher aux contes anciens où les bons sont récompensés au terme de leurs multiples tribulations et les méchants punis de leurs innombrables turpitudes.

Ce brave docteur Hofstaetter devait sans doute mourir sans avoir connu une vraie gloire littéraire. Il restera malgré tout une figure sympathique de notre patrimoine littéraire combier où l’on ne rejette personne, et quelle que soit la valeur de ses écrits.

Patrimoine de la Vallée de Joux

Notes :

1. Le docteur Hofstaetter fut sans doute inhumé dans le cimetière du Sentier, à l’époque établi à l’entour de l’église. Ses restes disparurent lors des travaux de terrassement en vue de construire le nouveau temple suite à l’incendie de l’ancien en 1898.

2. Un jour quelque curieux épris de littérature fera peut-être le recensement de tous les écrits de notre docteur-écrivain et traduira les autres textes, ceci par souci d’exhaustivité !

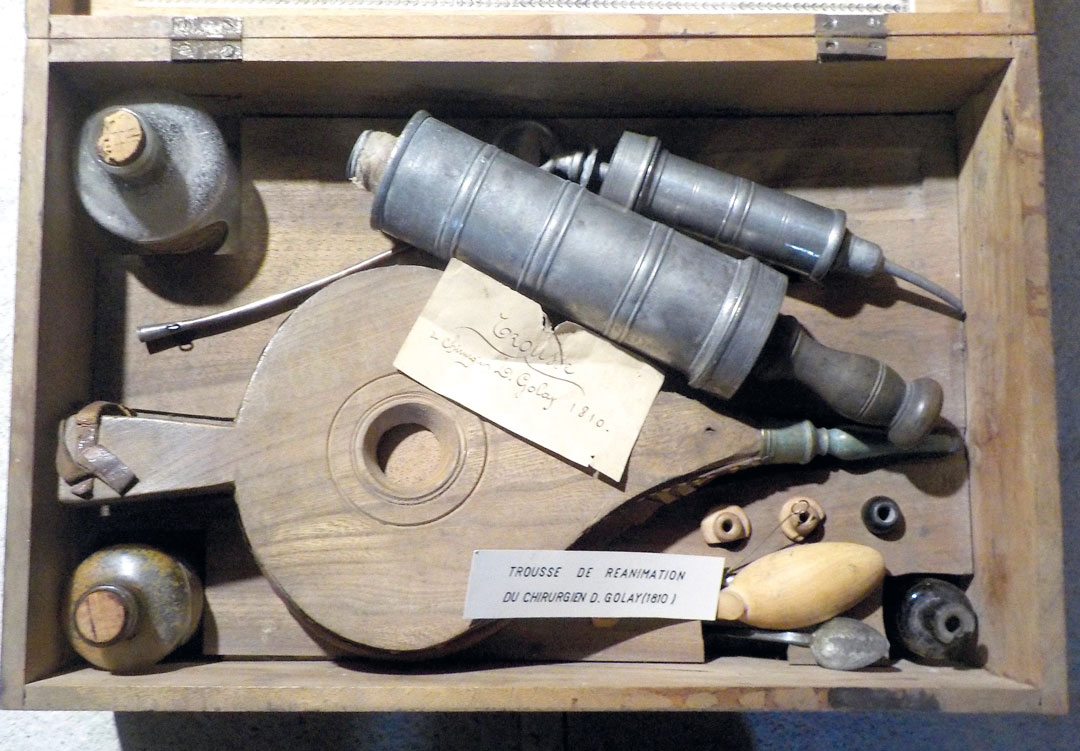

3. Pour le mouvement qu’Olivier Meylan doit fabriquer, Hofstaetter fait plutôt référence à celui qu’avait réellement mis au point Timothée Golay né en 1731, et que l’on décrit comme suit : « … outre son rouage d’heure spécial, ce régulateur porte un mécanisme à équations indiquant le temps vrai et le temps moyen ; il est muni d’un pendule compensateur et d’un quantième perpétuel complet. Après cent ans de marche, cette pendule est encore d’une exactitude suffisante pour le réglage des montres de poche. Cette pièce a été dernièrement (vers 1880) achetée par un collectionneur américain, qui l’a emportée avec le portrait de son auteur ». Marcel Piguet, Histoire de l’horlogerie de la Vallée de Joux, 1895.