Une exposition y est organisée depuis la fin de la semaine dernière et jusqu’à fin août – début septembre, consacrée aux cartes anciennes et modernes propres à la Suisse et au canton de Vaud, mais aussi en particulier à la Vallée de Joux.

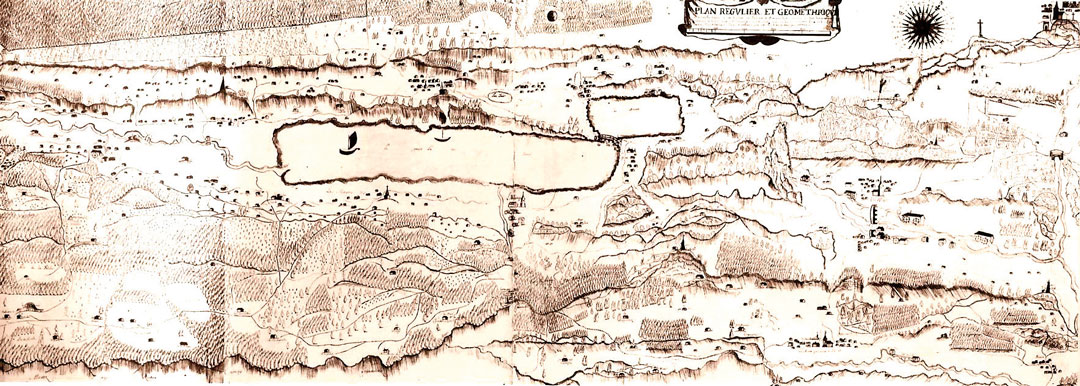

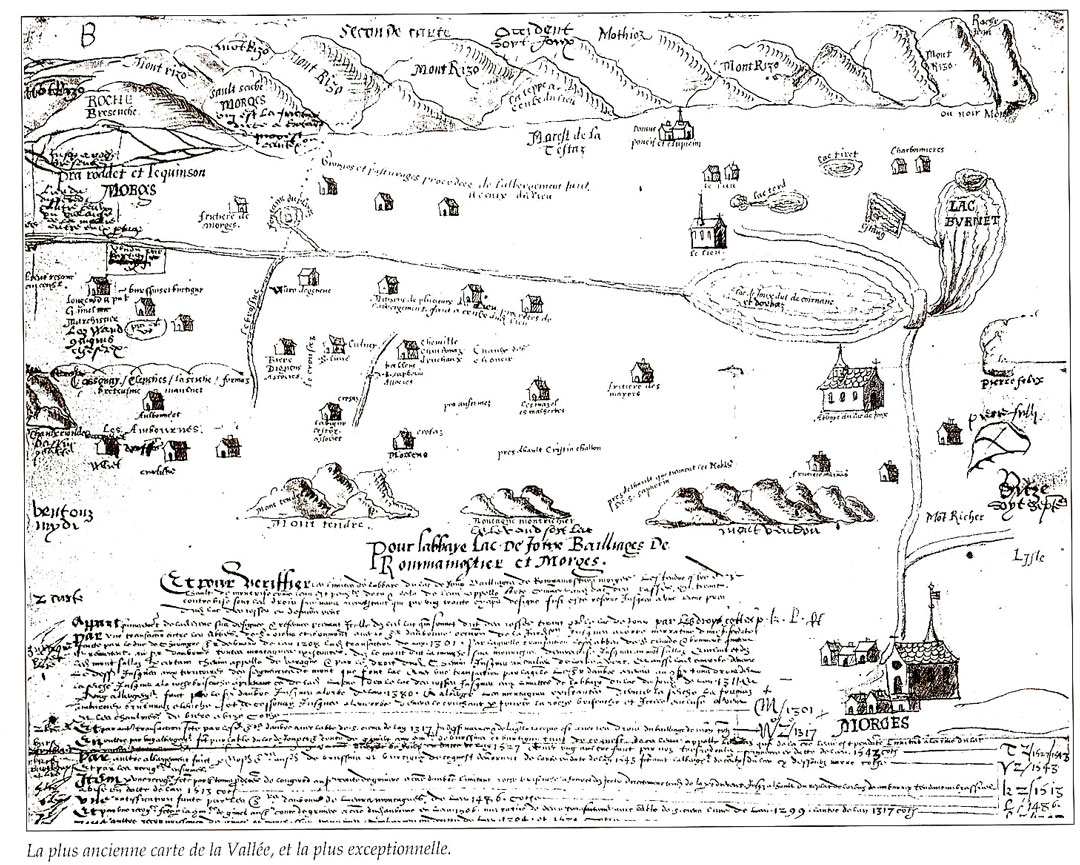

On pourrait presque dire que les cartes ont accompagné une bonne partie de notre histoire. La plus ancienne date de 1572. Elle fut établie peu après l’arrivée des Bernois sur notre sol combier, sans doute réalisée à leur initiative alors qu’ils voulaient savoir quelles étaient les limites de leur nouveau territoire. La carte était accompagnée d’une liste des actes importants liés à l’histoire de notre région. Ce document est donc le premier du genre et, malgré sa rusticité, il offre de nombreux renseignements de grande utilité sur notre région.

ACV, Bq 2, 1572. En quelques traits voici esquissée notre Vallée. Une rivière, deux lacs : Lac de Joux dit de Cornanz et Soubaz et lac Burnet. On a négligé ni l’entonnoir de Bonport, en pointe du petit lac, ni même l’étang de la Sagne. A l’extrémité ouest de la Vallée, la fontaine du Planoz alimente l’Orbe, il en est de même, sur la rive droite avec Le Brassus. Les villages ne sont pas nombreux. On signale le Lieu, les Charbonnières, l’Abbaye du Lac de Joux. Comme voie de communication, une route unique partant du Lieu, franchissant le passage des deux lacs sur un pont et se dirigeant non sur Pétra-Félix, mais directement sur ce que l’on nommera plus tard les Croisettes pour ensuite descendre sur Montricher pour s’en aller rejoindre Morges. C’était réellement une voie qui fut prioritaire. Du côté du Chenit, sont uniquement situés les alpages, tous propriétés des communes de plaine. C’est l’heure exacte où s’installent de nouveaux colons en ces lieux, Le Coultre et Audemars.

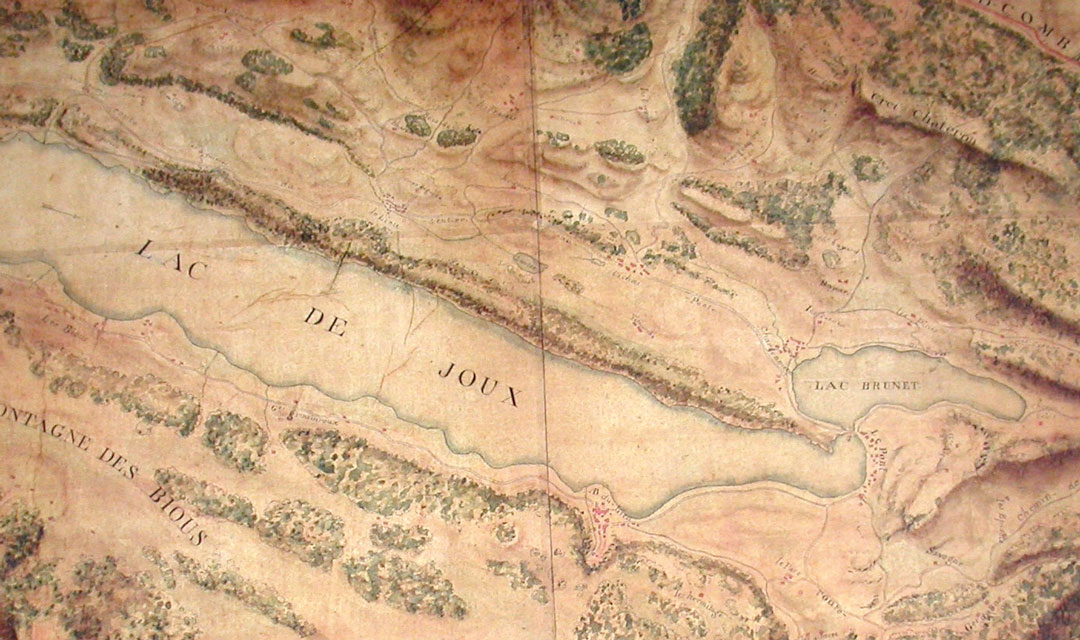

Au fil des années ou plutôt des siècles, apparaissent de nouvelles cartes. Elles sont naturellement imprécises et incomplètes. Jusqu’au jour où intervient le notaire et cartographe Jérémie Olivier Vallotton de Vallorbe (1664 -1717/1719). On aura désormais du plus solide. Notre curial, car il l’est aussi, est sans doute aidé de plusieurs employés, car il est si producteur de cartes de tous genres, qu’il n’a pas pu travailler seul. L’un dans l’autre il nous offre des cartes magnifiques dont la plupart des originaux, toujours colorés avec soin, figurent aux ACV.

Vallotton est l’auteur de deux cartes générales de la Vallée de Joux. L’une, la plus connue, que l’on datera de 1708-1710, n’est malheureusement pas restée sur sol vaudois. Elle fut rachetée par des Américains et figure aujourd’hui à l’université de Yale, dans l’Utah. Des copies ont certes été tirées de ce document exceptionnel, mais avec des qualités plus ou moins acceptables.

Une seconde carte de ce type figure dans les archives de la commune de Vaulion. De 1709, elle reste d’un très grand intérêt mais n’égale pas la précédente. Et surtout ne couvre pas une surface aussi importante de notre territoire.

C’était au début du XVIIIe siècle. Les problèmes résultant de la propriété et de la gestion de nos forêts étaient nombreux et nécessitaient de savoir quelles étaient les limites de telle ou telle portion de ce vaste espace forestier. A cet égard Vallotton dû se porter en différents points de notre territoire. Un inventaire détaillé de tout ce matériel « Vallotton » reste à faire.

On passe le siècle sans que d’autres cartes vraiment précises ne voient le jour. Il faut attendre la fin du XVIIIe pour découvrir avec surprise qu’en 1783-1785 les Français ont fait mieux que nous. En effet, avec l’accord de LL.EE. qui à cet égard, ce nous semble, ont été roulés dans la farine, ces messieurs les cartographes de Louis XVI, sont venus en toute liberté dans ces régions frontalières pour établir des cartes d’une précision stupéfiante. C’est à une maison près. Ils étaient sans aucun doute munis d’appareils de mesure adéquats, théodolites en particulier. Seul défaut, la nomenclature. Ainsi les noms de lieux sont-ils souvent estropiés.

A cet égard on imagine ces Messieurs demander à nos Combiers les noms des principaux sites relevés et ne les comprendre qu’à moitié, énoncés en patois, ou tout au moins avec l’accent local qui n’entre pas dans la compréhension de nos visiteurs. En ce domaine linguistique la communication ne dut pas être facile !

On sait que LL.EE. en 272 ans de présence, ne furent pas capables, ou ne voulurent tout simplement pas, et en cela on ignore les raisons, établir de cadastre. On s’en tenait aux simples écritures. Ce n’est qu’avec la naissance du canton de Vaud, que l’on entreprit d’établir un tel travail sur plan. Cette grande œuvre, pour la Vallée de Joux, fut menée par le cartographe et géomètre François-Louis-Alexandre Wagnon (1749-1821). Celui-ci, avec l’aide de son frère et de ses nombreux employés, là aussi avec les instruments les plus modernes pour l’époque, cadastra l’entier de notre territoire, travail portant sur les années 1812 à 1814. Il s’agit ici de volumes complets, à partir desquels le maître d’œuvre réalisa pour chaque commune une carte générale qui s’apparente à une vraie œuvre d’art. A voir ci-dessous pour le territoire de L’Abbaye.

Il faudra pourtant attendre encore quelques décennies pour découvrir nos premières cartes de géographie établies selon un système qui ne variera pratiquement plus. A l’origine de ce travail exceptionnel, Guillaume Henri Dufour (1787-1875). Il fonde en 1838 le Bureau topographique fédéral. La réalisation d’un atlas complet de la Suisse l’amènera jusqu’en 1864. Ces cartes sont des documents précis que l’historien peut encore servir aujourd’hui. Maintes fois complétées et améliorées, elles se verront attribuer la couleur dès 1892. Les rééditions sont nombreuses et à chaque fois témoignent des changements dans le développement de nos villages et de notre réseau routier.

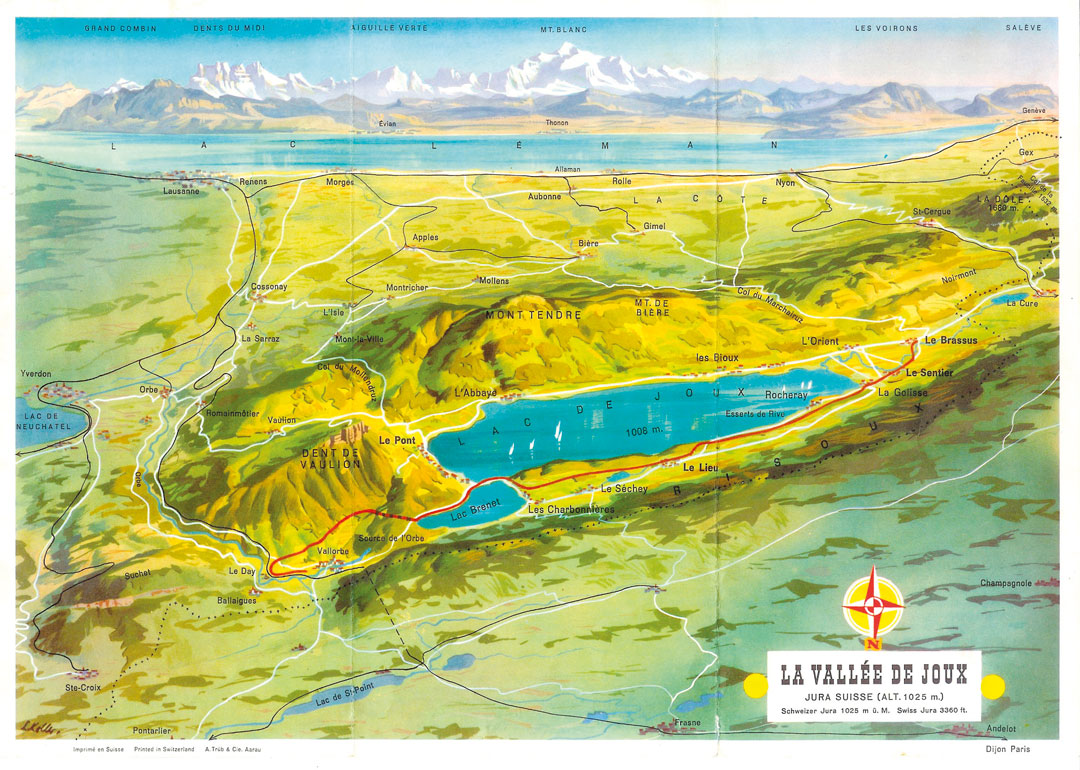

Faisons un saut dans le temps. On découvrira aussi dans cette exposition, et cela dès les années cinquante, différentes cartes de la Vallée dites synoptiques. Celles-ci entrent désormais de plein pied dans la production touristique où la présentation de cartes trois D, en noir et blanc puis bientôt en couleur, est désormais de mode.

Jean-Michel Rochat, l’auteur de cette présentation qui mériterait sans aucun doute plus d’espace, met en rapport la plupart de ces cartes avec les imprimés divers où elles ont pu trouver place. En ce sens on retrouve avec plaisir ces belles publications touristiques d’autrefois. Le nombre de documents de ce type est vraiment exceptionnel. Il y a là toute une matière à laquelle on n’a pas assez accordé d’importance au fil du temps. De la voir réunie aujourd’hui est une belle surprise.

Nous ne donnons ici qu’un modeste aperçu de cette vaste présentation. Celle-ci impressionne par le nombre et par la variété qui font apparaître notre région sous un nouveau jour. Nous ne pouvons donc que vous recommander de faire un petit saut aux Charbonnières et de pénétrez dans les caves du Pèlerin – où se situe aussi par ailleurs le musée régional -lieu de culture combier discret mais à découvrir.

Rémy Rochat