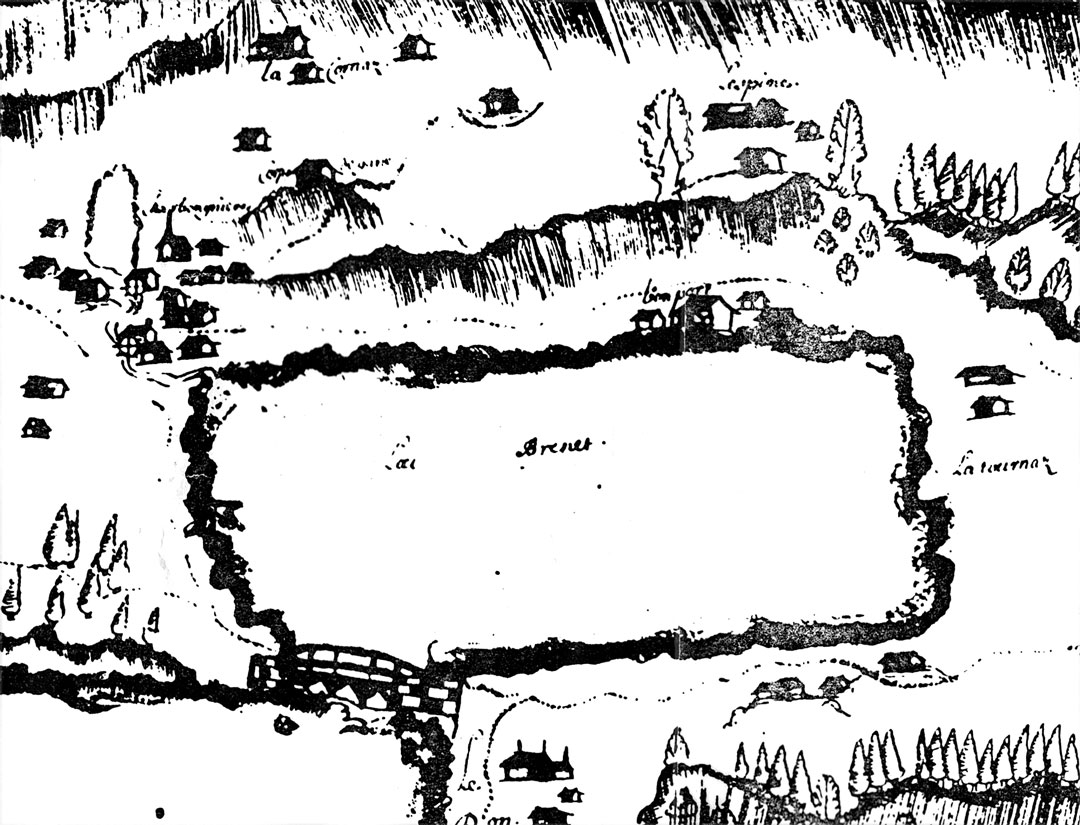

Chacun, chacune qui fait le tour du lac Brenet, a l’occasion de s’arrêter à Bonport et de jeter un coup d’œil sur le Grand Creux, cet entonnoir dont le fond est l’endroit le plus bas de La Vallée, à 990 m. environ.

Bonport ne fut pas appelé de cette manière dès l’origine. En ces temps où la région se colonisait, on parlait de l’Embouchaz, ce qui signifie embouchure, terme en lequel il faut comprendre sortie, ici d’eau en particulier. On utilisait aussi le toponyme de Bettafolz, terme que l’on n’explique pas.

L’écoulement des lacs de Joux, essentiellement par cet entonnoir, offrait un débit appréciable. Il vint aux Rochat des Charbonnières, déjà ténementiers du moulin de la Sagne et des établissements sous-jacents, qu’en établissant sur cette sortie d’eau de nouvelles installations industrielles, celles-ci pourraient marcher à souhait, et même mieux que ces autres des Charbonnières en particulier, moulin et scierie établis sur le ruisseau de la Sagne.

C’est ainsi que le 1er août 1524, il y a juste un demi-millénaire, l’abbé d’Estavayer abergea à Jean et Jacob Rochat le cours et le pertus de l’eau s’écoulant du lac par l’Embouchaz, ainsi que le terrain compris entre les prés de l’Epine et la Tornaz. Les abergataires perpétuels s’engagèrent à y construire des moulins, battoirs et scieries, outre un martinet à forger le fer ou autres engins quelconques.

Et c’est ainsi que débuta l’activité industrielle de Bonport. Aux établissements ainsi créés, l’on adjoignit bientôt une forge et un charbonnier.

Ténementiers ou abergataires, tous Rochat, se succèdent allègrement jusqu’au 4 avril 1602 où Hippolithe Rigaud, industriel genevois, rachète pour 4800 florins l’ensemble des établissements. Le dit était déjà propriétaire de différentes usines sur le cours de la Lionne. C’était un brasseur d’affaire. Il participait d’une troisième entreprise dans le Valais, près de Brigue.

Si deux de ses affaires périclitèrent, Bonport par contre resta en pleine expansion. Le nombre des bâtiments que l’on y trouvait peut être qualifié d’exceptionnel, cela alors même qu’il n’en reste plus un seul aujourd’hui, juste voit-on encore les ruines de la maison incendiée en 1898.

Rigaud décède en 1624. Il avait déjà remis Bonport en amodiation à son neveu Ferréol Margel dit aussi Ferouillou ou Ferroillon ! On ne quitte donc pas le fer dans cet établissement !

Arrivé à ce stade de l’histoire de Bonport, posons ici que celle-ci est si complexe, le site passant sans cesse de l’un à l’autre, qu’il n’est pas possible de la suivre en son entier et en détail.

Par un acte de 1630, l’on apprend que les entonnoirs de Bonport auraient été bouchés volontairement du temps de Rigaud pour offrir plus d’eau aux établissements industriels. De ce fait non véritablement prouvé, il advint quand même que désormais dans la mémoire populaire Rigaud passa désormais et quoi que mort, pour un véritable fléau et qu’il n’avait pas hésité à presque noyer ses concitoyens – il avait reçu la bourgeoisie de la commune du Lieu en 1614 – pour un profit tout personnel. En fait il y eut des crues en tous temps et il est impossible de savoir ce qui fut en réalité. Simplement que Rigaud entrait dans la légende et ne devait plus la quitter.

Inondations, incendies, Bonport a tout connu. Les Rochat un temps remettront la main sur le site. D’aucuns de ceux-là qui avaient passé par Bonport, émigrèrent en France où il restèrent dans l’industrie métallurgique et où ils prirent le nom de Rochet.

Puis la commune de L’Abbaye, désireuse surtout de pouvoir contrôler les entonnoirs, voire de les curer plus régulièrement, rachète Bonport en 1777. Elle croit par ainsi être à même de pouvoir réguler le niveau des eaux. Car sa hantise, et cela depuis les origines, reste que le niveau des lacs monte tellement que presque tous les villages de La Vallée pourraient être inondés. Il faut comprendre en effet qu’un grand lac par manque d’échappatoire, pourrait se former et atteindre le niveau de la Pierre à Punex qui est à 1049 m. On retrouverait par ainsi le grand lac éphémère que décrivent les géologues pour des temps de beaucoup plus anciens,

Suite à cet achat, la commune de L’Abbaye va être encoublée d’un site qui ne lui créera que des ennuis, et qui surtout lui coûtera des fortunes. Elle s’en sépare avec soulagement en 1852. L’acheteur est Armand Rochat du Pont, boulanger. Lui et sa nombreuse famille s’installeront dans la maison. Lui-même ou des ténementiers, feront marcher les deux seules industries qui restent, le moulin et la scierie. Nombre des charpentes des maisons anciennes de la région ont été sciées en Bonport.

Marc David Armand Rochat décédé – vers 1870 – ses enfants héritent de ses biens consistant essentiellement en la maison de Bonport, le moulin et la scierie. Ses hoirs se nomment Clara Marie – Béat Auguste – Julie Eva – Max Louis – Tobie Arthur – Sara Ada – Bertha. Ils revendront bientôt leur héritage à un particulier dont nous ignorons le nom. En si peu de temps, celui-ci ne pourra guère faire fortune avec ses propriétés, puisque moulin et scierie furent anéantis par l’inondation de janvier 1883. Récit dans

Glanures historiques concernant les usines de Bonport, par A.R.-P., FAVJ du 11 janvier 1950 :

Les usines de Bonport continuèrent à travailler jusque vers la fin de l’année 1882 : le 23 décembre de la dite année, il tomba plus d’un mètre de neige et les jours suivants il plut à torrent. Le

1er janvier 1883, le niveau des lacs était monté à 1011, les scieries et moulins de Bonport dont la construction tout en bois furent soulevées et flottèrent dans l’entonnoir, pour s’y écraser au retrait des eaux et ce fut la fin de ces usines qui avaient rendu de précieux services dans la contrée, et même a dehors de la vallée, surtout dans les temps de sécheresse. La maison d’habitation fut détruite par un incendie quelques années plus tard.

Description de ce triste incendie dans la FAVJ du 22 décembre 1898 :

Samedi matin 17 décembre, vers 6 heures, un incendie a détruit la pittoresque maison de Bonport, située à proximité de l’entonnoir de même nom, sur la rive occidentale du lac Brenet. Le feu aurait été mis, dit-on, par une lampe à pétrole renversée par mégarde par l’un des locataires.

Avec la disparition de l’immeuble de Bonport, s’en va aussi un souvenir du passé. C’était à Bonport que jadis nos ancêtres faisaient moudre leur farine. Le petit bâtiment avait un aspect pittoresque et rustique, s’adaptant de toutes manières au paysage désert mais pourtant riant de la rive occidentale du lac Brenet.

Le site était devenu un but privilégié de la promenade du dimanche. Annette Dépraz, dans Souvenir du début du siècle, Le Pèlerin, 1988, raconte :

C’était la promenade des gens le dimanche soir. On allait en Bonport. Il y avait des fois un débit, il y avait des Italiens qui étaient logés là-bas, des autres gens qui y ont vécu. Cétait la promenade du dimanche. On allait se promener jusqu’en Bonport. Les gens n’étaient pas tant exigeants. C’est joli, la promenade là-bas, surtout le dimanche soir. Le chemin est dans l’ombre, et puis le lac et la Dent sont encore dans le soleil. Puis quand tous les champs étaient bien fleuris, d’esparcette, de tout, c’était une belle promenade. En tout cas moi, souvent pendant la semaine, le soir, j’allais me promener du côté de Bonport. C’est tranquille, c’est une belle promenade.

L’Etat de Vaud procéda à l’expropriation des lieux vers 1890. Il entreprit des travaux conséquents en vue de creuser les entonnoirs. Ceci toujours selon cette idée fausse que plus on approfondirait le trou, plus on augmenterait les possibilités d’absorption des eaux superficielles de La Vallée. Alors qu’en réalité le volume pouvant être absorbé découle surtout des dimensions du canal souterrain auquel on ne pouvait pas accéder.

Les énormes matériaux extraits du Grand Creux servirent à créer la vaste esplanade que l’on trouve à proximité.

Le Creux Martinet quant à lui, autre entonnoir et dont les installations ne marchaient plus depuis des siècles, se transforma en une décharge publique à disposition des habitants du village des Charbonnières. Tant et si bien que les déchets devenant sans cesse plus nombreux au fil du temps, il fut vite comblé. Recouvert de gravas puis d’une bonne couche de terre végétale, il devint ce champ que l’on peut voir aujourd’hui et que fauche un agriculteur du village. Il n’empêche que la plupart du matériel que l’on jetait là-bas, y est encore !

Nous sommes cinq siècles exactement après la concession de 1524. Il convenait donc de marquer cette date ou cet anniversaire qui sera fait sans tambour ni trompettes !

Si vous voulez en savoir plus sur ce magnifique site naturel qu’est Bonport, ou le Grand Creux, ou encore l’Embouchaz ou Bettafolz, consultez : patrimoinevalleedejoux.ch, rubrique Bonport. Vous aurez là de quoi vous satisfaire.

On voit encore une tranchée qui descend dans le bord, vous avez remarqué ? Qui était creusée, qui descend au fond, et puis on voit encore un rond. C’était chez Thionville qui avaient un cheval. C’était un manège. Les wagonnets allaient au fond pour prendre les matériaux, et puis ils étaient remontés avec un câble qui s’enroulait avec le cheval. Vous avez remarqué ? Du côté des Charbonnières, dans le Grand Creux. On voit encore très bien la tranchée où ils avaient posé les rails pour remonter les wagonnets. Et puis tous les matériaux, ils avaient formé cette grande plateforme. C’étaient les matériaux qu’ils avaient repris dans le Grand Creux. Ils l’avaient revidé. Le cheval de chez Thionville qui tournait le manège pour remonter les wagonnets.

Rémy Rochat